牛肉好きの方なら一度は聞いたことがあるであろう「山形牛」。ただ、名前は知っていてもその特徴や「米沢牛」との違いは?と聞かれると困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事はそんな山形牛の由来や特徴、米沢牛との深い関係まで、山形牛にスポットを当ててご紹介していきます。この記事を読めば山形牛のほとんどが分かるはずです。

山形県のブランド牛「山形牛」とはそもそもどんな牛肉?

山形牛は非常にきめが細かく適度なサシ、舌にのせたときの柔らかさ、濃厚でまろやかな味わいの赤身をもったすばらしい肉質を持つ牛肉です。

それは「夏暑くて、冬寒い」という変化の大きい自然環境に加え、米どころの稲わらや大豆粕、トウモロコシ米ぬかなどを利用したオリジナルの飼料、豊富な自然水による賜物です。

特に牛は、4つの胃で食べ物を消化するため、水質の良し悪しが消化に大きな影響を与えるといわれており、牛にとっても体に良い自然な水こそが、良質な肉を作り出しているのです。

時間をかけて丁寧に育てられた黒毛和牛

山形牛は神戸牛や米沢牛などの有名ブランド牛と同じく「黒毛和牛」と呼ばれる種類の牛肉ですが、山形牛はそんな黒毛和牛(黒毛和種)の中でも”時間をかけて丁寧に育てられた牛肉”ということができます。

通常の黒毛和種は生まれてから出荷までの期間が25ヶ月程度とされていますが、山形牛は30ヶ月(2年半)以上もかけて肥育します。

これは昼夜の寒暖差が大きい盆地特有の気候風土が牛たちの発育を遅くすることに加え、あえて成長を遅くすることでじっくり育成する意図もあります。

このように時間をかけることで非常にきめが細かく適度なサシ、舌にのせたときの柔らかさ、濃厚でまろやかな味わいの赤身をもったすばらしい肉質になります。

山形牛の美味しさの秘密は、まさにこのような豊かな環境で育て上げた“脂質”にあるのです。

山形牛の由来は1,700頃まで遡る

さてそんなじっくり丁寧に育てられる山形牛ですが、そのルーツはどこにあるのでしょうか。そのルーツは遠く1700年ごろまで遡ります。

1681年(天和元年)米沢藩主上杉綱憲の文書によると、「置賜地域では岩手県の南北地方より“上り牛”と称して2~3才の牛を移入し、農耕・運搬・採肥の目的で飼育するかたわら、牛の肥育を始めたところ、風土に恵まれ良い肉牛が産出された」とされています。

つまり、現在の山形牛の肉質を形作る元となったのは、おおよそ1,700年代の頃からということになり、その歴史は大変古いことが分かります。また、この地域では牛肉は滋養強壮を付けるため一種の薬としても食されていたそうです。

山形牛の価値が評価され始めたのは1,800年代

山形牛の価値が注目を浴び始めたのは明治維新当時、上杉鷹山が開校した藩校・興譲館で偶然招請されていた英国人のチャールズ・ヘンリー・ダラス氏(1,841年~1,894年)が専属の調理人に牛肉を調理させたことがきっかけとされています。

そして調理させたその牛肉が故郷を上回る美味しさだったことに驚いたダラスは、任期を終え、米沢から離れる際に牛を一頭横浜へと連れ帰り、友人たちに振る舞ったそうです。(もちろんその肉は大好評でした)

その後、置賜地域と村山地域を基点として県内全域から東京、大阪へと産肉牛の出荷数を広げ、米沢牛が日本全土に知れ渡る存在になっていきました。

そして米沢牛が全国的な人気ブランドとなっていくにつれ、西川牛や飯豊牛、東根牛など山形県内で様々なブランド牛が誕生しまし、1,962年、当時山形県知事であった安孫子藤吉氏が県内産肉牛の品質・規格の統一を図り、「総称 山形牛」が誕生しました。

View this post on Instagram

ふるさと納税。 今年はタイガがいる山形県鶴岡市にしました。 12/12/2018 #loveyamagata #ふるさと納税 #ふるさとチョイス #山形牛

山形牛と米沢牛との違いは?

歴史から見てもブランドとしての「山形牛」は、米沢牛の評判の高まりによって始まったとされています。

では、どちらも山形県で生産されている「山形牛」と「米沢牛」は一体どんな違いがあるのでしょうか。山形牛と米沢牛の違いは大きく分けて「定義」と「味」に違いがあります。

山形牛と米沢牛の違いは大きく2点

①定義

②味

山形牛の定義と米沢牛の定義

まず「山形牛」の定義は以下のようになっています。定義としては山形県で飼育された牛の全てを指す訳ではなく、以下の5つの基準をクリアした牛のみが「山形牛」と名乗ることができます。

山形牛の定義

① 山形県内において、最も長く飼育・育成された牛であること

②未経産および去勢された黒毛和種であること

③ 飼育期間が12ヶ月以上であること

④ 公益社団法人日本食肉格付協会が定める格付けで4等級以上もしくは3等級に準ずる品質と認められていること

⑤山形県および各行政機関で実施する放射性物資検査において、放射性物質が「不検出」であること

一方で米沢牛の定義は以下となっています。

米沢牛の定義

① 山形県置賜地方(3市5町)に居住し米沢牛銘柄推進協議会に登録された飼主のもとで最も長く生育されていること

② 未経産および去勢された黒毛和種であること

③指定された機関で飼畜されたこと

④生後32ヶ月以上経過していること

⑤公益社団法人日本食肉格付協会の格付けで3等級以上の品質であること

⑥放射線物質検査で不検出と認められたこと

ご覧いただくと分かる通り、山形牛の基準よりもさらに厳しい基準を設けているのが「米沢牛」で、年間2,000頭程度しか出荷されない希少なブランド牛なのです。

山形牛の味と米沢牛の味の特徴の違い

基本的に米沢牛は山形牛の上位互換なので特徴は似通っているのですが、強いてあげるならばこの2つの牛肉の違いは以下になります。

山形牛の味や食感

- 米沢牛のルーツとなる深い味わいの黒毛和牛

- 香り高い脂と良質な肉質

- 肉のきめ細かく適度な霜降り

米沢牛の味や食感

- 退く質のキメの細かさと脂肪分の滑らかさ

- 脂肪分の溶け出す温度が低くとろけるような食感

- 火を通しても、生でも美味しい赤身

これを見て分かる通りどの山形牛、米沢牛の味の特徴は「脂の旨味」にあると言えます。

View this post on Instagram

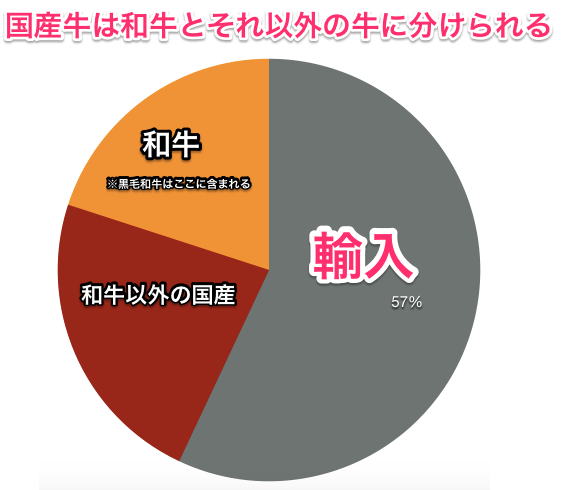

そもそも【国産牛】と【和牛】って何が違うのか?

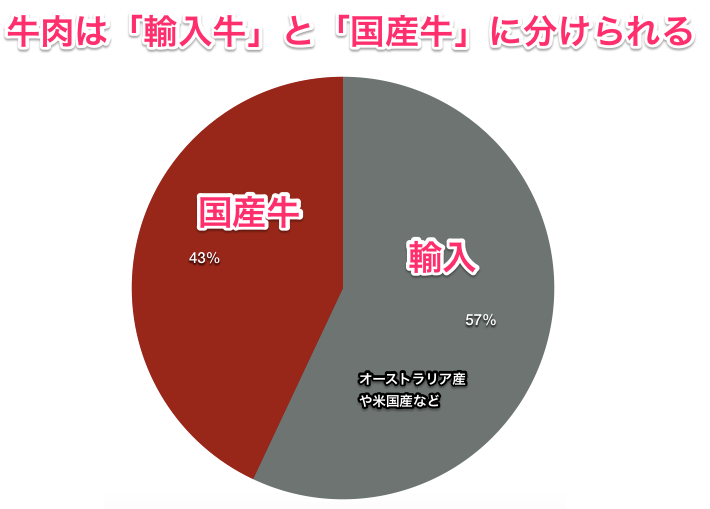

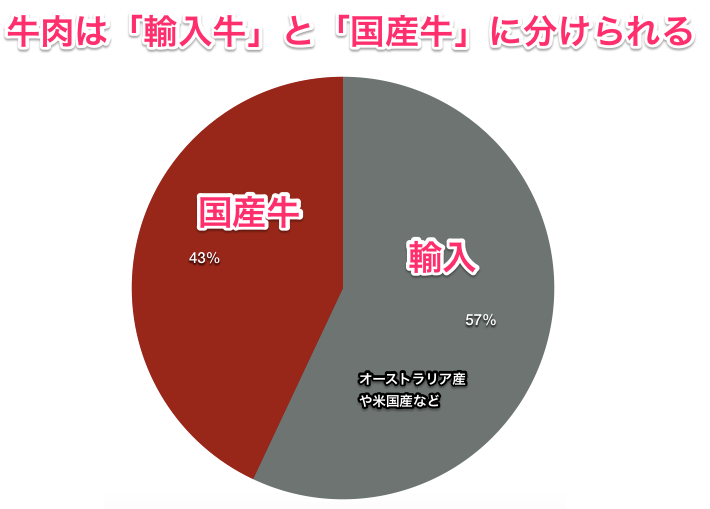

スーパーなどでよく見かける「国産牛」や「○○和牛」。これらの違いって何なのかご存知でしょうか。ここで少し解説します。

まず国産牛は、最長肥育地が日本国内である牛”すべて”を指しています。この「すべて」というのがキモで、つまるところ海外で生まれ育った牛でも、日本にいる期間が一番長ければ「国産牛」と表示できるという訳です。

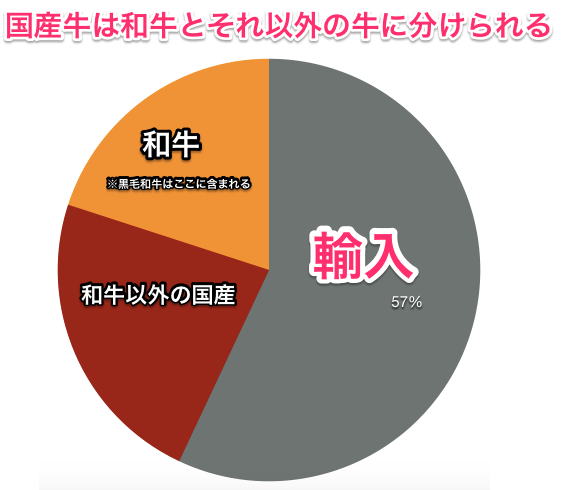

一方で「和牛」というのは国産牛の中でも決められた血統・品種のもののみで、以下の4つの種類に分かれています。

<和牛は以下の4種に分けられる>

・黒毛和種:いわゆる黒毛和牛。和牛の中でも最も一般的なもの

・褐毛和種:褐毛和牛。高知県や熊本県のあか牛が有名

・日本短角種:短角和牛。健康的な赤身肉が特徴

・無角和種:飼育数が最も少なく、全体の1%以下しかいない和牛

ブランド牛は「和牛」の中でも生産地や生育方法などによって定義づけられる牛肉

ブランド牛は生産地や生育方法などの条件によって、各地の生産組合などで定義され販売されているものを指します。

日本には、このブランド牛と呼ばれているものが160種近くあるといわれており、その代表的な和牛として“日本三大和牛”の松阪牛・神戸牛・米沢牛(近江牛という説も有)があります。

このように、一言でブランド牛といっても種類によって様々な項目や範囲が定義されているのです。

山形牛のブランド「乙姫」について

View this post on Instagram

山形牛の雌の黒毛和牛のなかでも仔牛を生ませていない雌牛にこだわり、約30ヶ月の間大切に育てられた和牛に「乙姫」というものがあります。

通常、ブランド牛では雄牛の方が高値で取引される場合が多いのですが、この乙姫は雌牛に限定されています。

その特徴としては雄牛に雌牛の方が皮下脂肪が多く肉質においてもキメが細かくなっているという点が挙げられます。

山形牛期待の雄牛「幸花久」と「神安平」

肉牛の場合、父系の遺伝要素が非常に大きく影響するため、すべてにおいて高いポテンシャルをもつ遺伝子、秀逸な「県産種雄牛」が必要となります。

山形県では2017年度、霜降り度合いを示す脂肪交雑が本県歴代種雄牛の中で最高の成績を収めた「幸花久(ゆきはなひさ)」と、ロース芯面積と推定歩留が本県歴代最高の「神安平(かみやすひら)」の2頭が但馬系種雄牛としてデビューしました。

この他にも発育が良く肉質も上等な「平忠勝」や「満開1」も質量兼備で父牛を凌ぐ成績を出しています。

いずれも“総称 山形牛”の高い市場評価獲得に大きく貢献しており、こちらも是非一度は味わってみたい山形牛のひとつとなっています。

山形牛についてのまとめ

長い年月をかけて愛情いっぱい育てられた山形牛。恵まれた気候条件と長い歴史の中で受け継がれてきた生産者の努力が山形牛の美味しさに繋がっていっているということがわかったかと思います。

山形牛も米沢牛も人気の秘密はここにあったのかもしれません。

当サイトでは、山形牛以外にも全国のブランド牛に関する様々な情報をまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。