焼き肉店でよく見かける「ハラミ」ですが、柔らかくってとっても美味しいですよね。

最近ではよく食べられるようになったこのハラミですが、一体どこの部位で、どんな特徴や栄養素があるのか知っていますか?

またハラミは地域によってはサガリと同じくくりとなったり、名称が反対になったりもします。今回はそんなハラミについて美味しく食べられるレシピも交えて、知っておいて損はない、ハラミの特徴やサガリとの違いなどについて細かくご紹介していこうと思います。

ハラミって何?どこの部位?

みなさんは「ハラミ」と聞いてはじめに頭に思い浮かぶものは何でしょうか?多くの方が「ヘルシーな赤身肉」、「焼き肉店でよく食べる」といったところではないでしょうか。

みなさんは「ハラミ」と聞いてはじめに頭に思い浮かぶものは何でしょうか?多くの方が「ヘルシーな赤身肉」、「焼き肉店でよく食べる」といったところではないでしょうか。

実はハラミはヒレなどのような赤身肉の部位をさすのではなく、畜産副産物に含まれる“内臓肉”の横隔膜の部位をさします。

見た目は赤身肉そのものなのに、なぜ“内臓肉”に属しているのかというと、肉をさばく際にそこに肺が付随しているからといわれています。

バラエティミート、ファンミートと括られることも

またこの「畜産副産物」というのは、食牛が卸される際に出る内臓、頭、尾、骨などの副次的に生産されるもののことをさします。

焼き肉店でお馴染みのものでいえば、循環器系のレバーや、ハツ、タンやサガリもそれに含まれており、全体をまとめてバラエティミート、ファンシーミートと呼ぶこともあります。

ハラミがスーパーで売られていない理由

このようにハラミは内臓肉に属していることから、その流通ルートも普通の赤身肉とは異なってきます。

畜場で取りだされた内臓は、獣医師の資格を持つ検査員によって疾病、炎症などがチェックされ、内臓肉専門の業者に引き渡されます。

鮮度が非常に大切な内臓肉は、その後すぐに急冷処理されますが、タンやレバーの一部の部位を除いて商品化するには非常に手間がかかり、なお且つ保存性も低いことから、商品としての流通があり、畜場の立地地域を中心とした狭い範囲の流通が主体となっています。

ハラミとサガリとの違い

ハラミもサガリもどちらも横隔膜の部位に位置していますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?間違えやすいこの二つの部位を細かく解説していこうと思います。

ハラミもサガリもどちらも横隔膜の部位に位置していますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?間違えやすいこの二つの部位を細かく解説していこうと思います。

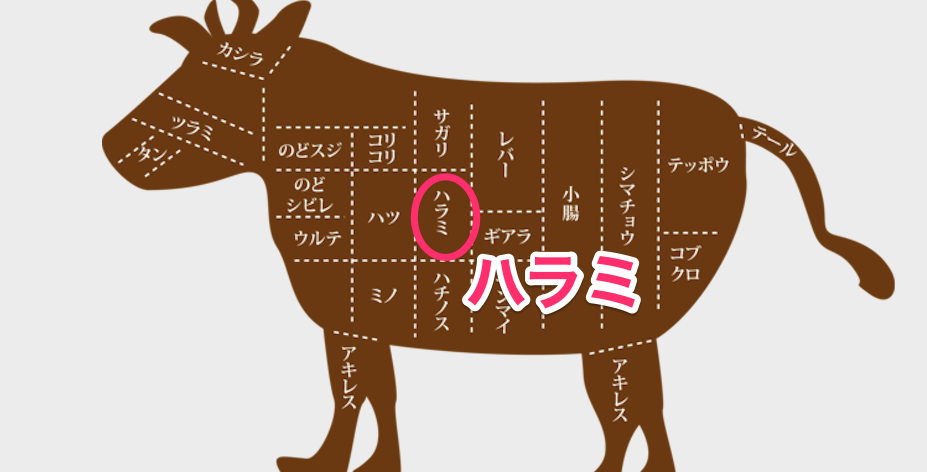

ハラミの部位の場所は?

「ハラミ」は背中側の薄い部分をさし、一頭の牛から左右1枚ずつの、合わせて2枚(計2~3kg)しか取ることが出来ない部位となっています。英語ではこの部位のことを「アウトサイドスカート」と呼んでいます。

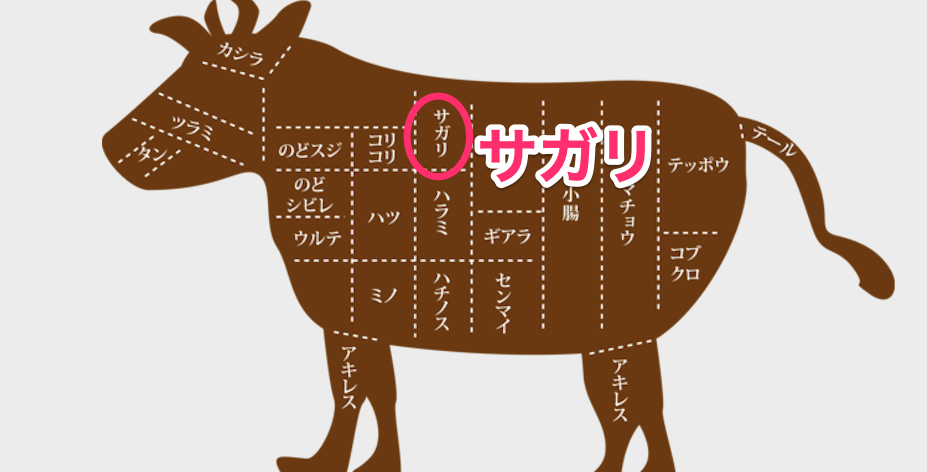

サガリの部位の場所は?

一方で「サガリ」は助骨側の厚い部分をさし、一頭から1枚(約1kg)しか取ることが出来ず、ハラミよりもさらに希少な部位となっています。

内臓を吊り上げていることから“ぶらサガリ”という言葉が由来という説もあり、英語では「ハンギングテンダー」と呼ばれています。

肉質としては、ハラミの方がサガリよりも若干脂質が多い分サシが入っており、柔らかさや旨味、味の濃さを味わうことが出来ます。サガリは横隔膜にぶら下がっている部位であることから脂質が少なく、ハラミに比べるとあっさりとした味わいとなっています。

地域によってハラミとサガリを混同している場合がある

細かく見てみると、ハラミとサガリは部位もその特徴も違いますが、地域によってはこの二つが混同している所もあるようです。

細かく見てみると、ハラミとサガリは部位もその特徴も違いますが、地域によってはこの二つが混同している所もあるようです。

例えば、関西のある地域ではハラミもサガリもどちらもまとめて「ハラミ」と呼んでいるそうです。

反対に、北海道ではハラミを「サガリ」と呼ぶことが多いことから、普段サガリをハラミとして食べている関西人にとっては、北海道で“聞きなれないサガリ”を注文したとしても、結局出てくるのはいつも食べているハラミが出てくることになるので、とても不思議に感じることでしょう。

ハラミのカロリーはどれくらい?

ハラミのカロリーは100gあたり342kcal、サガリは283kcalとなっており、サガリの方が低カロリーでダイエット中の方や女性に人気があるようです。

ハラミのカロリーは100gあたり342kcal、サガリは283kcalとなっており、サガリの方が低カロリーでダイエット中の方や女性に人気があるようです。

焼き肉店では欠かせないあっさりとした牛タンは269kcalなので、サガリは牛タンと同じくらいの低カロリー食材といえます。

またハラミはサガリに比べると程良い脂質がある分、多少カロリーは高くなりますが、定番のカルビが517kcalですので、やはりそれに比べるとハラミも低カロリーなお肉に含まれてくるのではないでしょうか。

そんなハラミはクセがなく食べやすいのが特徴。あっさりとした赤身肉ではなんだか味気ない、せっかくなら少しこってりとした肉々しさが欲しい!でもカロリーは抑えたい!!そんな方には、すべての良いとこ取りをしている「ハラミ」がとてもオススメです。

ハラミの栄養素はどうなっている?

そもそも牛肉には体内では作り出すことができず、食べ物から摂取するしかない9種類のアミノ酸である、「必須アミノ酸」が含まれています。

そもそも牛肉には体内では作り出すことができず、食べ物から摂取するしかない9種類のアミノ酸である、「必須アミノ酸」が含まれています。

幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの分泌を促すトリプトファンや、筋肉の形成や基礎代謝を上げてくれるロイシン、血液の生成や冷え性にも効果的なビタミンB12などが豊富に含まれています。

また、牛肉は豚肉や鶏肉に比べとても赤い色をしています。これは色素タンパク質である「ミオグロビン」と呼ばれるヘム鉄とグロビンと言われるタンパク質の結合からできています。

よってハラミは部位としての位置づけでは内臓肉扱いではあるものの、実際には赤身部分が非常に多いため、この栄養素を多く含んでいることになるのです。

またハラミにはその他に、血圧が高めな方に良いとされているカリウムや、栄養分を身体のエネルギーに変換し、骨を強化するビタミンKと共に骨の形成を助けるマンガンなども含まれています。実際に牛肉を摂取し始めてから日本人の平均寿命は伸び、現在では世界一の長寿国となりました。このことからも牛肉は日本人の身体に合った健康食の一つなのかもしれませんね。

ハラミは太りにくい肉なの?

実は先ほどハラミに含まれている栄養分としてカリウムとマンガンを紹介しましたが、この二つの成分にはダイエットや美容意識が高い女性にとって、嬉しい成分が豊富に含まれています。

実は先ほどハラミに含まれている栄養分としてカリウムとマンガンを紹介しましたが、この二つの成分にはダイエットや美容意識が高い女性にとって、嬉しい成分が豊富に含まれています。

ハラミに含まれる栄養素|カリウムとマンガン

カリウムの他の作用としては、体内の塩分や水分の調整をしてくれる働きがあり、身体のむくみを解消してくれる働きがあります。またマンガンは脂肪や糖分の代謝を促し、一日の消費カロリーを高めてくれる作用があるのです。

ハラミはとても高タンパクな食材なのに、脂肪が少ないお肉なので、同じ牛肉を食べるのならばハラミの方が太りにくいといえるでしょう。

以前は「お肉は太る」という話をよく聞きましたが、実は脂肪を分解し身体の代謝を高め、痩せやすい身体へと変えてくれる牛肉は、健康や美容のサポートをしてくれる強い味方だったのです。

ハラミのおすすめのレシピ3選

ここからはハラミのおすすめの食べ方を紹介していきます。ハラミと一言でいっても、牛以外にも豚や鶏も同様にハラミが食べられています。

ここからはハラミのおすすめの食べ方を紹介していきます。ハラミと一言でいっても、牛以外にも豚や鶏も同様にハラミが食べられています。

それらのハラミも食感は柔らかく、低カロリーで美味しいのですが、今回はこの記事でもご紹介してきた、牛ハラミの美味しい食べ方に絞ってご紹介していこうと思います。

ハラミを食す際の注意点

一つ注意していただきたいのが、ハラミは牛の内臓肉(ホルモン)の一部であることから、自宅や野外で調理する際は二次汚染にも気をつけなければなりません。食中毒などの発生を防ぐためにも、調理時には十分な加熱を心がけてください。

おすすめレシピ1 |簡単!ハラミのねぎ塩盛り

1つ目のおすすめレシピはハラミのねぎ塩盛りです。さっぱりとしつつも程よいジューシーさがあるハラミにネギを盛ってさっぱりと食べられる料理です。

ネギのさっぱりさとハラミの旨味が絶妙に絡み合って非常に美味しいレシピです。

おすすめレシピ2|ハラミとピーマンの味噌炒め

続いてはご飯のおともに最適なハラミレシピです。パプリカを入れることで色合いもよく、ご飯が進む1品です。私もこの動画を参考にたまに作っています。

おすすめレシピ3|まぜるだけ!温野菜でもお肉にでも合う万能タレ

次はハラミを使ったサラダ料理です。このレシピはサラダだけでは物足りないけど、さっぱりヘルシーに食べたいという時に最適な一品です。ハラミを加えることでボリュームもアップすることに加え、しっかりと噛むようにもなるため満腹感も得られるレシピです。